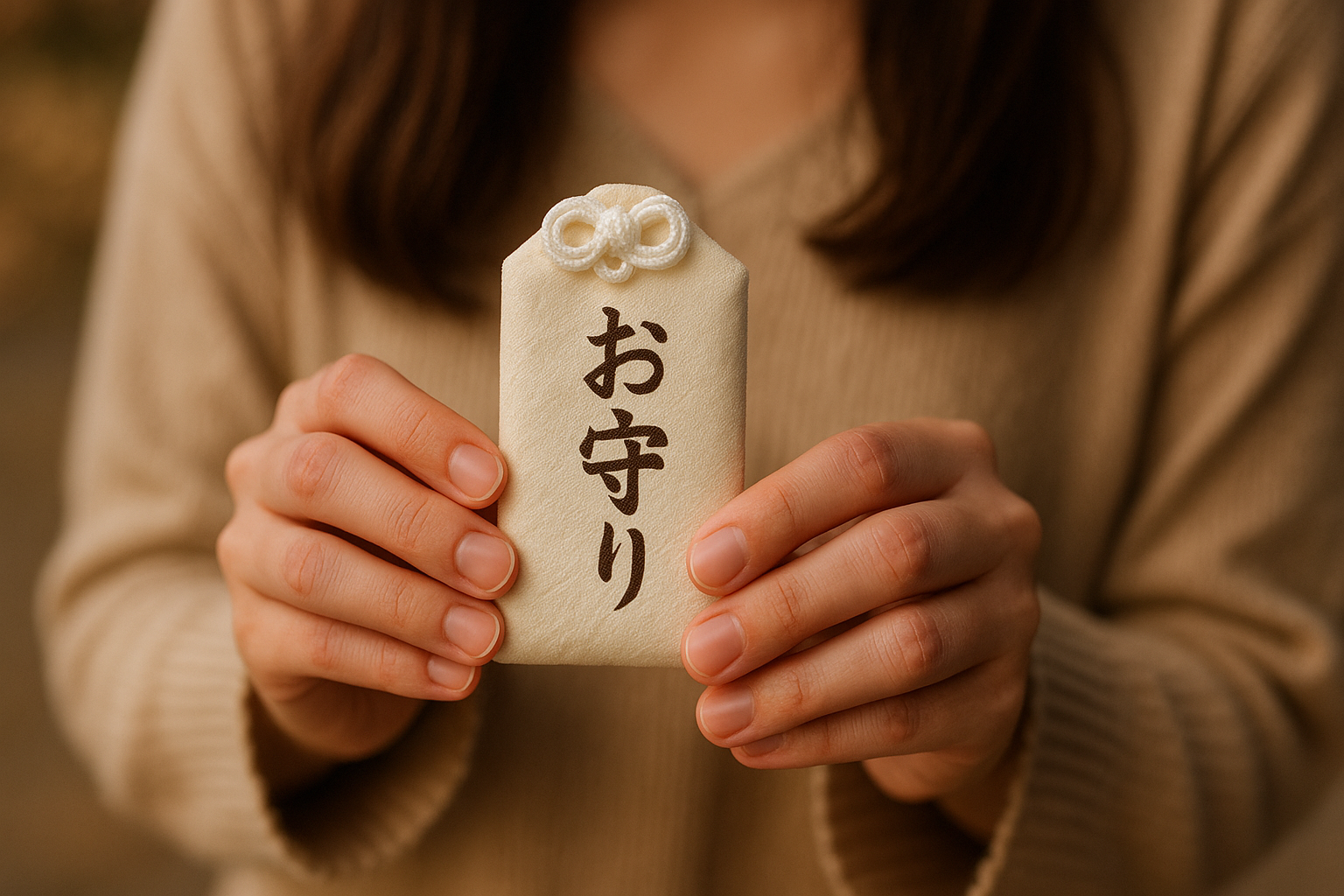

古いお守りをそのまま持ち続けると「良くない」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

一方で、「守ってくれているから手放したくない」と感じている人も少なくありません。

実は、古いお守りを持ち続けても悪いことではありませんよ。

ただし、お守りの役目や気持ちの整理を考えると、一定のタイミングで感謝を込めて手放すことも大切です。

続きを読めば、迷いや不安がきっと軽くなりますよ。

こちらもCHECK

-

-

お守りの紐がほどけたのは警告?運気を守る方法

続きを見る

古いお守りは持ち続けると悪いの?

「古いお守りは持ち続けると悪い」と聞いたことがある人もいると思います。

結論から言えば、古いからといって悪いことが起きるわけではありません。

ただし、神社やお寺の考え方としては「一年ごとに感謝を込めて返納するのが望ましい」とされています。

では、なぜそうした習慣があるのでしょうか?ここから詳しく見ていきましょう。

神社やお寺では1年で返納するのが一般的

お守りは、**その年を無事に過ごすための「お守り役」**として授与されることが多いです。

そのため、神社やお寺では「一年が経ったら感謝を込めてお返しし、新しいお守りを授かる」という流れが一般的になっています。

たとえば、交通安全のお守りを思い浮かべてみてください。

一年間事故なく過ごせたとしたら、それはお守りが役目を果たしてくれた証。

新しい年を迎えたときにお返しして、新しいお守りに願いを込めるのです。

この習慣は「古いお守りが悪いものになる」というよりも、**「新しい気持ちで一年を始めるための区切り」**といえるでしょう。

「役目を終えた」と考える伝統的な理由

昔から日本では、お守りは「願いを叶える手助けをしてくれる存在」と考えられてきました。

そのため、願いが成就した時点で**「役目を終えた」とみなし、感謝を込めて返す**ことが大切にされてきたのです。

具体的には、

- 合格祈願のお守り → 試験に合格したとき

- 安産祈願のお守り → 出産が無事に終わったとき

こうしたタイミングで「ありがとう」とお返しするのが一般的です。

つまり返納は、お守りを捨てる行為ではなく、**「願いを叶えてくれた存在に感謝を返すこと」**なんですね。

気持ちの切り替えを促す意味合いもある

お守りを返納するのには、もう一つ大切な意味があります。

それは、持つ人の気持ちを新しく切り替えるためです。

神道には「常若(とこわか)」という考え方があり、これは「常に新しく清らかな状態でいること」を大切にしています。

古いお守りを返して新しいものをいただくことは、まさにその実践といえるでしょう。

たとえば、新年に新しいお守りを持つと「また一年がんばろう」と自然に前向きな気持ちになりますよね。

このように返納は、ただの習慣ではなく、心をリフレッシュするための大切なきっかけにもなっているのです。

古いお守りを持ち続けても守ってくれる?

「古いお守りを持ち続けても効果はあるの?」と不安に思う方もいるかもしれません。

結論から言えば、古いお守りを持ち続けても悪いことが起こるわけではなく、むしろ守り続けてくれると考える人も多いのです。

ここでは、その理由や考え方を具体的にご紹介します。

信仰心があればお守りは力を持ち続けるとされる

お守りは単なる布や紙ではなく、**神仏のご加護をいただく「祈りの象徴」**と考えられています。

そのため、「信じる心」がある限り、お守りは力を持ち続けるとする見方もあります。

たとえば、家族から代々受け継がれてきたお守りや、大切な人から授かったお守りを、長年身近に置いている人も少なくありません。

そうしたお守りは「古いから役目を終えた」とは限らず、持つ人の信仰心があることで今も力を宿し続けているとされるのです。

心の拠りどころとしての役割は残る

たとえお守りが古くなっても、心の支えになる力は失われません。

人は不安なときや困ったときに「このお守りがあるから大丈夫」と思うだけで安心できるものです。

具体的には、

- 受験のときに持っていた合格祈願のお守り

- 病気のときにいただいた健康祈願のお守り

こうしたお守りを手にすることで「守られている」という実感がわき、気持ちが落ち着きます。

つまり、お守りは物理的な新しさよりも、持ち主の心のよりどころであり続けることが大切なのです。

神社によっては「持ち続けても問題ない」とする考えもある

神社やお寺の中には、「古いお守りを持ち続けても問題はない」としているところもあります。

理由は、お守りそのものに宿る力が消えるわけではなく、大切に扱うことで引き続き守ってくれると考えるためです。

たとえば、地元の神社で「返納せずに大切にしていただいてもかまいません」と案内しているケースもあります。

このように、返納するかどうかは一律のルールではなく、神社ごとの考え方や、持ち主の気持ち次第で決めて良いのです。

古いお守りをどう扱うのが良い?

古いお守りを返すか持ち続けるか迷ったとき、大切なのは「感謝の気持ちを込めてどう扱うか」という点です。

ここでは、主な3つの方法をご紹介します。

感謝の気持ちを込めて返納する方法

もっとも一般的なのは、神社やお寺に返納する方法です。

お守りをいただいた場所にお返しするのが理想ですが、どうしても行けない場合は近くの神社でも受け付けてくれることがあります。

返納のときは、

- 年末年始や節目の時期に行う

- 「これまで守ってくれてありがとう」と心の中で伝える

この2点を心がけると良いでしょう。

返納は「処分」ではなく、お守りにお礼を伝える行為なのです。

自宅で清めて保管するという選択肢もある

「手放したくない」と思う場合は、自宅で清めて保管する方法もあります。

たとえば、白い布や半紙に包み、引き出しや神棚など清らかな場所に大切にしまっておくのです。

また、お香を焚いたり軽くお塩で清めたりすることで、気持ちもすっきりします。

こうした扱い方をすることで、古いお守りも引き続き「心の支え」として寄り添ってくれるでしょう。

迷ったら授与された神社に相談してみる

「返したほうがいいのかな?」「まだ持っていてもいいのかな?」と迷うときは、授与していただいた神社やお寺に相談するのが一番安心です。

神職の方に聞けば、その神社ならではの考え方や正しい扱い方を教えてもらえます。

実際、「持ち続けても大丈夫ですよ」と案内してくれる神社もあります。

相談することで迷いが消え、安心してお守りと向き合えるはずです。

古いお守りを持ち続けるときに心がけたいこと

古いお守りを返さずに持ち続ける場合、大切なのは扱い方や気持ちの持ち方です。

ここでは、安心して大切に持ち続けるための3つのポイントをご紹介します。

乱雑に扱わず丁寧に保管する

お守りは神仏の力が宿っているとされる神聖なものです。

そのため、机の上に置きっぱなしにしたり、バッグの中でごちゃごちゃにしたりするのは望ましくありません。

おすすめは、

- 清潔な袋や小箱に入れる

- 神棚や引き出しなど、落ち着いた場所に置く

- 他の物と一緒に雑多にしない

といった方法です。

「大切にしている」という気持ちが何より大切です。

「守られている」という前向きな気持ちを持つ

お守りは「信じる心」によって力を発揮するといわれます。

古くなっていても「このお守りがあるから大丈夫」と思うことで、安心感や勇気をもらえるのです。

たとえば、試験や仕事の前にお守りを手にすると「見守ってもらえている」という気持ちになり、不安が和らぎます。

つまり、持つ人の前向きな心こそが、お守りの力を支えてくれるのです。

新しいお守りと一緒に大切にするのも◎

古いお守りを持ち続けながら、新しいお守りを授かるのも一つの方法です。

「古いお守りが見捨てられるのでは?」と心配する人もいますが、実際には一緒に守ってくれる存在として考えられています。

たとえば、交通安全のお守りは毎年新しくいただきながら、思い出深いお守りもそっと持ち続ける、という形でも問題ありません。

このように、古いお守りと新しいお守りが「一緒にあなたを守ってくれる」と考えると、気持ちもより安心できます。

【まとめ】古いお守りは「感謝」と「気持ち」で扱おう

古いお守りを持ち続けることについて、「悪い」と思う人もいれば「まだ守ってくれている」と感じる人もいます。

実際のところ、古いからといって不吉なことが起こるわけではありません。

神社やお寺では「1年をめどに返納するのが望ましい」とされていますが、それは「役目を終えたから感謝してお返しする」という考え方や、新しい気持ちで歩み始めるための区切りでもあります。

一方で、信仰心や思い入れがあれば、古いお守りを大切に持ち続けることも決して間違いではありません。

大切なのは「古いから悪い」と決めつけることではなく、自分の気持ちと向き合って選ぶことです。

古いお守りをどうするかに「絶対の正解」はありません。

ただし、感謝の気持ちを忘れずに扱うことが、最も大切なポイントです。

迷ったときは、「ありがとう」という気持ちを胸に、返納するか持ち続けるかを決めてみてください。

そうすれば、お守りはこれからもきっと、あなたの心をそっと支えてくれるはずです。